Cloud's shop

番外編 Fly me to the moon!

ザックスはたぶん初めて見た。

あのクラウドが、どきどき、びくびくしながら、なんの変哲もない機械を恐れ、及び腰になっているところを。

ルナゲート。ここは月への門。

月軌道上にあるルナサイドベースを往復するポッドや、垂直離着陸シャトル、ラグナロクの発着場だ。

横倒しになった二次曲線のように伸びるレーンは先端を空に向けている。その根もとにゲートはあり、何重もの検査機を通った先に射出ポッドの並ぶハンガーがあった。

ザックスはセフィロスとクラウドを連れ、本日初めて星を離れて大気圏外に出る決意をしていたのだ。

が、彼よりもほかのふたりのほうが緊張していたらしい。クラウドはまるで出会ったこともない新種のモンスターかというような目でポッドを見つめているし、セフィロスの碧い目は宿敵を威圧するように細められたまま。

「いきなり動かないよな、こいつ?」クラウドは大きめのボストンバッグを楯のように構えながら、猫足立ちになってポッドを避けるように大きくまわりこんでいた。

「クラウド、いいかげんにせんか」セフィロスがポッドを睨みつけたまま呟く。「そうやってびくびくしていると相手になめられるぞ」

「そうは言っても、おれ、やっぱり怖い」

ザックスは耳を疑った。「怖い?」そして繰り返す。「おまえが、怖い?」

「うるさいな、誰だって未知のものは怖いに決まってるだろ」反抗的に叫ぶクラウド。

セフィロスはいまだポッドを睨みつけたまま冷笑した。「おまえが怖いのは乗物酔いではなかったか」

「誰だって弱いものはあるんだよ」

「俺にそんなものはない」

「今度、騎士たちけしかけてやる」

「ふん、返り討ちにしてくれるわ」

ザックスはセフィロスの背中を蹴り飛ばし、クラウドの襟首を掴まえた。「おまえら、なんのかのと搭乗を引き延ばしてるみてえだけど、さっさと乗れよ。こいつはただの機械、おまえらにアルテマぶちこんでくるわけじゃねえんだから」

「ザックスだって緊張してるくせに!」

「だからっておれは、無機物相手に喧嘩売ることはしねえぞ」ザックスは、ハッチの縁にしがみついて引きずりこまれるのを耐えているクラウドを強引に押しこんだ。ついでにセフィロスの髪も鷲掴みにし、引きずりこむ。「だいたい、おまえらが冷凍なんてやだって駄々捏ねたんだろうが。せっかく冷凍処理なしでポッド射出してくれるって、ラグナが特別に許可出してくれたってのに」

「おれ、月に行きたくなんかないよ!」

「まったくだ」

「いったい誰がこんな仕事受けてきたんだ」

「サルだな。おだてると、すぐ高いところに行きたがる」

「いいから、さっさと乗れってんだよ!」ザックスはとどめの跳び蹴りをふたりの背中にそれぞれ入れた。

素早くハッチを閉めれば自動的に安全プログラムが働きはじめた。密閉され、酸素タンクが唸り、ポッド内の狭く暗い空間に赤や緑のランプが点滅する。

彼らは薄暗いなか、めまぐるしいランプの明かりを頼りに、ほとんど手探り状態で安全ベルトを見つけ出した。

シートはいちおう据えられているものの、このポッドは通常ひとり乗りで、しかも立ったまま冷凍され、固定されるように造られている。それを急遽、冷凍装置を外して三つの小さなシートをぎゅう詰めにしたのだ。安全性という点では非常におぼつかない代物だった。

やがてポッドが動き出し、射出レーンに載せられた気配。ブースターの振動が伝わってくる。

「だめだ……」クラウドが泣きそうな声で呟いた。「おれ、やっぱりだめ。もう、吐きそう」

「やめろ、絶対吐くな」ザックスは慌てて叫んだ。「こんな狭いところでぶちまかれた日には――」

「頼むよ、出してくれ!」と、セフィロスにしがみつくクラウド。

「よし」頼りにされたのがよほど嬉しいと見え、セフィロスはすぐさまハッチへと身体を捻りかける。

「よしじゃねえ!」ザックスは正宗を取り出そうとする彼に拳骨を食らわせた。蹴ろうにも狭くて足が出なかったのだ。「いいかげんクラウドを甘やかすな、このくらいの仕事、ちょちょいのちょいでこなせなくちゃ一人前のなんでも屋になれねえぞ」

「このくらいの仕事ってレベルか? 月面のモンスター調査なんてスラムのなんでも屋に依頼が来るわけないだろ!」

「普通はラグナの仕事だろうが。なぜ俺たちが代行せねばならん?」外に出るのは諦めてくれたらしく、セフィロスは暴れるクラウドを押さえながら呟く。

「だからその、まあいろいろあってさ」ザックスはごまかそうとした。

だが、そういうときに限ってクラウドは鋭いんだよな。

「そのいろいろに赤字が解消された理由も入ってるのか?」案の定、彼はセフィロスの腕にしがみついたまま、じろりとザックスを睨んでくる。

彼は咄嗟に目を逸らした。

「そういえば先週、キロスに誘われてカードをやっていたな」セフィロスが狭い中で体勢を変え、クラウドを膝に載せながら言った。

「いや、だからよ」いいじゃねえか、いつもやってるだろ。

「このあいだ間違って仕入れてた鉄鋼弾の処理、ウォードに頼んだんだって?」

「ありゃおまえ、そこらに捨てるわけにいかねえし」いいかげんシートに着いてくれねえかなあ。もう、やめるってわけにはいかねえ時間になってるんだし。

「ところで、この仕事に報酬は出るのか?」セフィロスが自分の安全ベルトを締め、まだ脱出しようとハッチへ身を乗り出すクラウドを無理やりシートへ引き戻した。

「い、いちおうな」

「ほんとに?」しぶしぶベルトを両手で握り、どういう構造になっているのかと見つめながらクラウドが念を押す。

「たぶん」ザックスはできる限り横を向いていた。

「ザックス?」ふたりが同時に剣呑な声で確認してくる。

しかしザックスは暫定的に助かった。いきなり大音量のブザーが鳴り、ポッド全体が大きく身震いしたからだ。

ブースターの振動音と発進のためのさまざまなサイレン、ブザー、それらがいっせいにポッド内に凝縮され、不協和音のかたまりを彼らの耳にぶつけてくる。

「待てよ、おれ、まだベルト締めてない!」

クラウドの絶叫はシートに激しく押しつけられた。

***

まっすぐ高空へ放り出され、ぐんぐんと大気を突き破り、ポッドは星の周回軌道に乗った。そこからコンピューターによる自動操作で付属の小さな噴射機を使い、月へ向かって真空を突き進むのだ。

いやあ、しかし、いくらソルジャーの身体でも、あの加速によるG(重力)はちょいときつかったぜ。たった一日でも冷凍睡眠のほうが安全だって言われるのはわかる。ザックスは体重のなくなってくる感覚をおぼえながら、ほかのふたりの様子を見やった。

セフィロスはさすがに意地でも普段どおりにしていたが、クラウドは……あれ? 変わっていない。というより、彼はまだ締めていないベルトを両手に握ったまま硬直していた。

「チョコボの剥製だな」セフィロスがつんつんと彼の頭を突ついている。

「まったく、宇宙に出るの、おまえは初めてじゃないはずだろ」ザックスは、かたまっている彼の両手をぐいぐいとほぐしながら大きく溜息をついた。「ほれ、もう、あとはルナサイドベースで受け止めてもらうだけなんだから」

「なんで……」クラウドはようやく絞り出すように声を出した。「なんでおれ、いつも宇宙に出るとき、こんなにドタバタしてなきゃならないんだよ?」

「おまえが覚悟決めねえからだろうが。言っておくが、スタッフは時間どおりに仕事しただけだぞ」

「パルマーは問答無用で打ち出したんだ。秒読みなんか全然なくて、シドだって肝心なときに目的忘れてさ」クラウドはまっすぐ前方を見据えたまま、ぶつぶつと呟きはじめる。「ヒュージマテリア取り出すときも、ちゃんと暗証番号知ってるのかと思ったら、適当なことばっかりヒントに出すんだ。だいたい、いつだって、おれ、宇宙になんか行きたくなかったんだよ。月なんか、なんにもないじゃないか。いまはモンスターの天国だろうけど、おれ、星の上でちゃんと地面踏んでるほうが幸せだ」

「はいはい」ザックスは自分のベルトを外し、立ちあがろうとした。途端に身体がまっすぐ上へ飛び出し、天井に頭をしたたかに打ちつける。

「無重力トレーニングもろくにしていないくせに、おとなしくシートに坐っていたらどうだ」

ザックスはじろりとセフィロスを睨みながら、撥ね返って戻った身体をなんとかシートに据えつける。「そういうあんたは、どうしてベルトを外そうとしないんだ」

「どうせ、到着のときにもベルトを締めろと言うのだろう」

「まだ二十四時間、たっぷりあるぜ」ザックスは自分のものでないように感じるふわふわと漂い出しそうな両腕をぼんやりと見つめた。

クラウドがゆっくりとセフィロスへ顔を向ける。「そうか、あんた、無重力が怖いんだな」

「おまえこそ動けないくせに。いいかげん、ベルトを放すか締めるか、どちらかにしたらどうだ」

ばちっと火花を散らして彼らは睨みあう。

そこへ、すっかり忘れられていたボストンバッグが割りこんだ。

「あ、そうだ」クラウドはぱっと手を伸ばそうとして、反動でザックスにぶつかってくる。

わたわたと振りまわされる手足にザックスもセフィロスもひとかたならぬ被害を受けたものだが、それでもどうにかそのバッグはクラウドの膝の上に収まった。

「おれ、酔い止め持ってたんだっけ。ちゃんとペットボトルに水も詰めてきたんだ」ごそごそとバッグの中に手を突っこんで錠剤を引き出すと、次には水を取り出す。

蓋をあけた途端、水滴が散らばった。

「うげっ」ザックスは悲鳴をあげ、しかし口をあけるごとに飛びこんでくる水に立て続けに噎せこむ。

セフィロスも両手でかき分けるようにして水玉の攻撃を受け止めていた。「冗談ではない、なにもない真空で溺れるのはごめんだぞ」

「悪かったよ、すっかり忘れてた」クラウドは顔をしかめながらぱくぱくと水を食べていく。「いま片づけるからさ」

「おまえ、ほかに変なもの持ちこんでねえだろうな?」

「変なものって……あ、ちび!」

「ドラゴンを連れてきたのか!?」さすがにセフィロスが叫んだ。

「だって、ひとりで留守番させとくわけにいかないだろ」クラウドは再びバッグの中をかきまわす。「あんなふうに発進するなんて思わなかったから……どうしよう、生きてるかな?」

ミニマムで小さくされたルブルムドラゴンは、バッグの中から取り出されたときはぐったりしていた。クラウドがちょっと乱暴に揺すってやると、ぱちっと目を覚まし、たちまち興奮したように炎を吐き、翼をばたつかせ、ポッド内をジグザグに跳ねまわる。

反動を重ねるため、どうにも止まらなくなってパニックしたちびドラゴンを、ザックスは尻尾を掴んで回収してやった。「よしよし」

クラウドがぴいぴい泣くドラゴンを見おろし――彼はシートに戻ろうにも戻れず、天井に逆さまに張りついていた――、さらにセフィロスに目をやった。「ドラゴンのほうがよっぽど素直じゃないか。怖いなら怖いって言えば」

「やかましい」

ばちっ。

ポッド内が一瞬暗くなり、しかしすぐにぱちぱちと電源が復活する。

ザックスは周囲を見まわした。「なんだよ、いまの?」

クラウドは壁を這うようにしながら、わかりもしないのに計器類を見まわしている。「あんた、なんかやった、セフィロス?」

「なにもしとらん」セフィロスは相変わらずベルトで身体を固定したままだ。

「なんかさ」クラウドは小さなモニターの縁を指で撫でた。「水滴ついてるよ。結露っていうんだっけ?」

ザックスは身体を伸ばし、シートを掴みながらチョコボ頭を蹴り飛ばした。「おまえがさっき、ぶちまけただろうが!」

「おい、いまの停電、どこかショートしたのではないか?」セフィロスが非常に冷静な声で呟いた。

三人はたがいに視線をめぐらす。やがてドラゴンも合わせて三対の目は、クラウドに注がれたものだ。

「……おれのせい?」クラウドは自分の顔を指さした。

***

一見ポッドは何事もなかったようではあった。べつに不規則な振動があるわけでも火災警報が鳴るわけでもない。なにかがショートしたとしても、別の予備電源なりプログラムなりに切り替わったのだろうと、ザックスもセフィロスも結論づけた。

もっとも、なにか厄介なことがあったとしても、こちらはただ乗っているだけだ。ポッドを操作できるわけでもなければ、コンピュータをいじるわけにもいかない。

数時間過ごすうちにも、ザックスもクラウドもふわふわ浮いていることに慣れてきた。セフィロスはシートに坐ったままではあったが、ようやくベルトを外せる程度にはくつろいだらしい。ちびドラゴンなどはくつろぎすぎ、かえって無重力を楽しんでいた。狭いところをくるくる回転しながら飛びまわって、ときおり小さな炎を吐くものだから、クラウドとセフィロスにお仕置きされもしている。

「それで」と、セフィロスが事務的に訊いた。「ルナサイドベースでなにをすればいいのだ」

「月のモンスターの数をかぞえてこいってさ」ザックスは肩を竦めた。「ようするに、どこも異常はないかどうかって、ラグナがいつもやってることをやるだけ」

「ってことは、なにもやらなくていいってことだろ」クラウドはちびにビスケットをやりながら唸った。「ちぇっ、ルナサイドベースで食べようと思ってたお菓子、全部こいつに取られちゃったよ」

「遠足じゃねえんだって」ザックスは天井に浮きあがったままのボストンバッグに懐疑的な目を向けた。あのなか、ほかになにを詰めてきてるんだか。「ラグナも、あれで結構仕事してるんだぜ」

セフィロスが苛立たしげに腕を組んだ。「それなら手順をきちんと説明しろ。とっとと終わらせて、俺は星に帰るぞ」

お、珍しく弱気な発言。「まずはメインコントロールルーム行って異常ないかどうか訊く。担当官がついていろいろ説明してくれるはずだからよ。アデル封印装置はおじゃるの弟子どもが管理してるから、そいつらにも異常の有無を確認したあと、月のモニター写真をチェック。モンスターたち、うじゃうじゃいるらしいぜ。ときどき異常繁殖したり、急激に数が減ったりするんだが、《月の涙》とはあまり関係なさそうだな」

「ふうん」クラウドはポッドの丸い窓から外の宇宙空間を覗きこんだ。「あそこでどうやって生きてるんだろうな、あいつら」

その肩にちびがしがみつき、同じように外を覗きこんで、くらくらと貧血を起こしたように離れていく。

ザックスはそのドラゴンを捕まえながらクラウドを振り返った。「月、見えるのか?」

「見えるよ。そばにルナサイドベースがある」

「そりゃいい、もうすぐ着くな」

セフィロスが考え深げに顎をこすった。「俺たちはそのルナサイドベースに向かっているのだったな?」

「だからそう言ってるだろ」

「それがなぜ、横に見えるのだ?」

クラウドのチョコボ頭がぴくりとし、彼は窓に両手をかけた姿勢で凍りついたらしい。

ザックスもしばらく、その意味するところがなにか判断したくなかった。

クラウドがぎくしゃくと振り返る。「軌道、ずれた?」

「そのようだな」セフィロスはおもむろに頷いた。

「ベースに辿りつけるの、おれたち?」

「わからん」

ザックスはちびドラゴンと抱きあった。

クラウドが弱々しく笑う。「もしかしておれたち、宇宙の放浪者?」

「それもいいかもしれんな」

「よくねえ!」ザックスはちびを放り出し、クラウドを押しのけて救難信号のボタンを探した。「SOSぐらい発信できるだろ、ちくしょう」

「アデル封印施設がすぐそばにあるというのに、電波は使えんだろう」セフィロスが指摘した。

ザックスは緊急用のカバーを外しながら肩越しに振り返る。「なんでそう落ち着いてんだよ、あんた」

「慌てたところでどうしようもなかろうが」

「そうだよな」クラウドが頷きながらふよふよとシートに戻り、そこで身体を伸ばすように収まると、両手を胸の上で組んだ。「このさい、おとなしく静かに寝てたほうが、これ以上ポッドが壊れなくてすむよ」

「てめえが壊してんだろうが」

「ぎゃあぎゃあ騒ぐな」セフィロスがぴしりと言い、ばたばたと飛びまわるドラゴンを蹴り飛ばした。「退屈するかもしれんが、いずれ酸素も尽きる」

「持ちこんだ食糧はもう、ちびが全部食べちゃったし」

「水はおまえがぶちまけたし」

「でもジェノバって、空気なくても生きてられるんだっけ?」

「試したことはないな」

「あんた、いっぺん外出てみない?」

「おまえがやってみろ」

「子どもは天気の悪い日はうちの中で遊ぶんだ」

「天気は良好だ。星のむこうにはお天道さまがぎらぎらと」

「きっと寒いよ」

「暖かいとは言っておらん」

「おれが死んだら、ちゃんと星に埋めてくれる?」

「そもそも、星に帰れるかどうかも怪しいというに」

「メテオ呼んで帰ろうよ」

「なるほど、いいアイデアだな。だが、黒マテリアがないぞ」

「どこかに転がってないかなあ」

ザックスはとりあえず救助信号のボタンを押した。「おまえらさ……もしかして、さりげなくパニックしてるんじゃねえのか?」

***

「真っ暗だ」クラウドはまた窓から宇宙空間を見つめていた。「なんにもないよ。きらきらピカピカしたお星さまがいっぱいあるだけだ。おれたち、もうすぐあの仲間になるんだな」

「やめろ」ザックスはチョコボ頭を殴りつけた。「おまえが見てるのは反対側、こっちには相っ変わらず月があるの。このポッドは月の周回軌道に乗っちまってるんだって」

「墜落はしないのか?」セフィロスが眉をひそめる。

「墜落してえのかよ」

「おれ……」クラウドがぼんやりと口をひらく。「月のお月さまになっちゃったんだな。オーベール湖の大なまずとももう、遊べないんだ。チョコボの森にも行けないし、スコールにも会えないじゃないか。ヴィンセントにもなんの挨拶もしてないしさ。考えてみれば、おれ、バラムフィッシュ食べそこねてるよ。それに、こんなことならデイトナで世界一周しておくんだった」

だめだこりゃ。クラウドのやつ、星から離れた途端にパニック続きで、きっと自分でもなに言ってるかわかっちゃいねえな。ザックスはシートに戻り、ちびドラゴンを膝に載せた。

「ほかにやり残したことはないか?」セフィロスが訊いた。

「チョコミントキャラメルポップコーン」

「まだ憶えていたか」

「セフィロスのポトフが恋しい」

「鍋と材料さえあれば作ってやるが、なぜ本人を恋しいとは言ってくれんのだ?」

「目の前にいるからだろ」ザックスは突っこんだ。

「《Eyes on me》聞きたいよ」クラウドはぐるりとふたりと一匹を見まわしてくる。「歌ってもいい?」

「これ以上、軌道をずらすな」

「じゃあ暴れる」

「だめ!」ザックスは慌ててクラウドにしがみついた。ちびもばたばたと飛びまわり、最後にはクラウドの頭にしがみつく。「なんのはずみで、また向きが変わるかわかったもんじゃねえだろ! こんなところでうっかり月に墜落してみろ、めでたくモンスターの仲間入りだ」

「それでもいい!」クラウドは絶叫した。

突然ポッド全体が大きく揺れた。というよりも、三人同時に前方へといきなり押し出されたのだ。

逆さまになったクラウドが壁に押しつけられ、しがみついていたザックスは彼を潰す恰好になる。さらにその上(?)からセフィロスが押し寄せてきた。ドラゴンの悲鳴があがる。

彼らのポッドは月をぐるりとまわり切り、ルナサイドベースの収容フィールドにぶつかって急停止したのだが、そんなことを思いつけるほどザックスにも余裕はなかった。今度はなにが起こったかと、軽い眩暈をおぼえながら彼は壁とクラウドに張りついていた。

やがてこつこつと、ノックするような音がどこからか響いてくる。

『大統領の代理が乗ってるはずだな? 生きてるか?』

「生きてる、生きてる!」ザックスは急いで叫んだ。

『オーケー、予定どおりだ。冷凍してないなんて聞いたから、どうなってるかと心配してたんだぞ。救難信号まで出てるしな』

「待て、予定どおりとはどういうことだ?」いまだザックスを壁に押しつけた恰好のまま、セフィロスが眉を寄せた。「このポッドは月をめぐっていただろう」

どうやら船体に接触して伝達する通信方式らしい。笑い声がかすかに震えるように伝わってきた。『なに言ってるんだ、いったん月周回軌道に乗せないと進入角度が安定しないだろうが』

ようするに助かったわけでもなんでもなく、初めから遭難なんかしてねえってことだったのか。

「なんだよ!」クラウドがいきなりザックスとセフィロスを撥ねのけた。「全然、おれのせいじゃないじゃないか!」

「だな」ザックスは天井を撥ね返り、ちびといっしょにこんぐらがりながら床におりた。「まあいいじゃねえか、無事にすんだんだから」

「おれがどれだけ落ちこんだと思ってるんだよ」

「落ちこんでたのか?」ザックスはまばたいた。「単にパニクってたのかと思った」

「うるさいな!」

「いいではないか」セフィロスは腕をシートの端にひっかけ、回転する身体を押さえた。「おかげで退屈はしなかった」

「そういやそうだな」音楽もビデオもねえなんにもない狭いポッド内、一日以上の行程があっというまだったもんなあ。「それに、だいぶ無重力に慣れたよな。帰りは楽勝だ」

「えっ」クラウドが青い目を見ひらく。「まだ帰りもあるのか?」

「あたりまえだろ」

「おれもう、やだ!」

クラウドはじたばたと手足を動かし、ボストンバッグを引き寄せた。そしてそこから取り出したのは大剣ラグナロク。

「待て、そんなもん持ってきたのか!」ザックスは今度こそ本気でクラウドにしがみついた。無重力でよかったぜ。勝手が掴めないからクラウドも動きがスローだ。地上だと、こうなったら止める暇もねえからな。

「おれは、降りる!」クラウドはがんがんと天井を剣で叩いていた。重力がないせいで普段の彼の破壊力もかなり減殺されているらしい。ポッドの船殻はびくともしなかった。

「もう少しだから我慢しろって!」床へと引きずり、遠ざけながらザックスも叫ぶ。

「いやだ、もういやだ、二度もこんなものに乗るぐらいなら、おれ、帰らないからな!」

「本気で月への移住を考えたほうがよさそうだな」セフィロスが壁で頬杖をつきながらのんびりと呟いた。

「考えるなよ!」

ルナサイドベースは月軌道をゆっくりとめぐり、いま三人と一匹を迎え入れようとしていた。

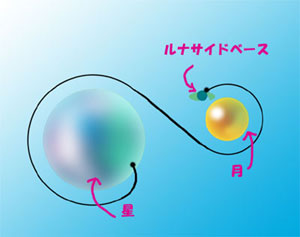

↓彼らが月へ向かったコースはこんな感じ

| THE END. |

| UTILITY MEN contents |